Pour mon dernier atelier à i-mersion CP, j’ai eu la chance de recevoir Charles Lambert, conseiller pédagogique au Centre de pédagogie universitaire de l’Université de Montréal. Il est venu discuter, en toute humilité, d’une approche de conception pédagogique qu’il utilise depuis des années, qu’il a peaufinée avec le temps et qui est inspirée de l’ « action mapping », une méthodologie développée par Cathy Moore. Cette méthode a transformé sa façon de concevoir, entre autres, la formation à distance en se concentrant sur les changements que nous souhaitons observer chez les personnes apprenantes plutôt que de se focaliser sur la simple transmission de connaissances.

C’est un outil intuitif, visuel et collaboratif qui facilite mon accompagnement lors de séances de conception pédagogique avec les spécialistes de contenu (Charles Lambert)

Repenser nos approches traditionnelles

Combien de fois nous sommes-nous retrouvées devant cette situation familière : une formation remplie d’informations pertinentes, mais dont l’impact réel sur les pratiques reste limité?

Presque tout le monde a appris, au cours de son parcours scolaire, qu’enseigner signifie présenter des informations. Nous avons besoin d’un modèle graphique clair pour nous aider à envisager une approche différente. (traduction libre proposée par Charles Lambert des propos de Cathy Moore)

Cette observation résonne particulièrement dans notre contexte d’enseignement supérieur, où la tentation de « tout couvrir » est souvent présente. Mais, comme le disait Charles, dans une approche centrée sur la transmission de connaissances, que reste-t-il de nos amours? (… ah non, ce n’est pas le bon Charles)… que reste-t-il d’une formation,après un jour, une semaine, un mois, une année… En d’autres termes, quel est le message résiduel? C’est ici que cette méthode prend tout son sens, car elle se concentre sur les actions qui devront être réalisées par la personne apprenante dans son milieu de travail. Une approche qui trouve écho à l’élaboration de situations authentiques si prisées dans l’approche par compétence.

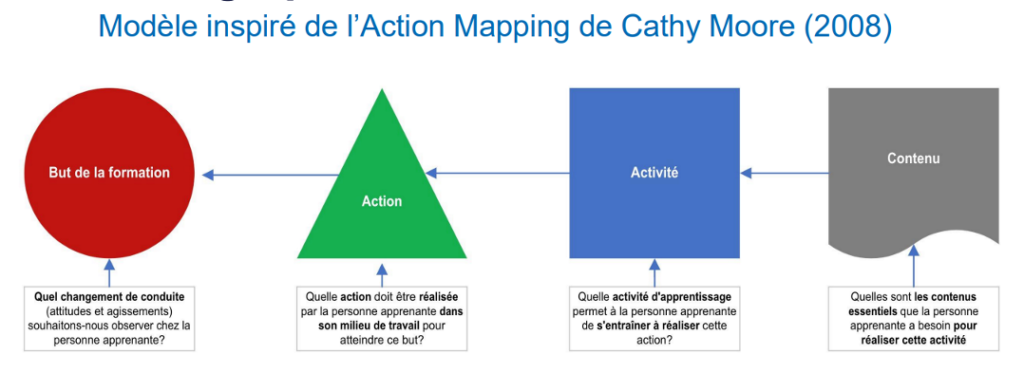

Une méthodologie en quatre temps

La cartographie des actions propose une démarche structurée qui s’articule autour de quatre étapes clés. Il s’agit d’une « méthode de conception de formation qui se concentre sur la création de changements de comportement mesurables en identifiant les actions spécifiques que les apprenants doivent accomplir pour atteindre des objectifs de performance » (extrait du support visuel) :

1. Identifier un but mesurable

La première étape nous invite à nous poser une question fondamentale : quel changement (attitudes ou agissements) souhaitons-nous observer chez la personne apprenante? Cette réflexion nous force à sortir du paradigme de la transmission de connaissances pour nous concentrer sur les transformations concrètes que nous visons. L’idée ici est d’identifier un but mesurable ou observable et de le rédiger à partir d’un verbe d’action et de l’insérer dans un cercle rouge de la cartographie.

Si vous avez du mal à définir l’objectif, demandez-vous quel problème vous essayez de résoudre. Qu’est-ce que les personnes apprenantes ne parviennent pas à faire et pourquoi ? Revenez à votre analyse initiale, car la formation n’est peut-être pas la seule solution au problème identifié.

2. Déterminer les actions essentielles

À partir de ce but clairement défini, nous identifions et déclinons toutes les actions spécifiques que la personne apprenante devra réaliser dans son contexte professionnel pour atteindre cette visée. Cette étape nous ancre dans la réalité du terrain et évite la dispersion dans des contenus théoriques non essentiels. Le tout est inscrit dans autant de triangles verts qu’il y aura d’actions.

Demandez à vos experts et expertes de contenu d’identifier les actions à faire pour atteindre le but et non le contenu à couvrir. (Charles Lambert)

3. Concevoir des activités d’apprentissage authentiques

La troisième étape consiste à créer des activités d’enseignement et d’apprentissage, des activités pratiques pour chaque action listée dans les triangles verts. L’ensemble de ces activités doit permettre de pratiquer ces actions dans un contexte réaliste ou simulé. C’est ici que notre créativité pédagogique entre en jeu pour développer des scénarios pertinents et engageants. Les différentes activités d’enseignement, d’apprentissage ou d’évaluation sont notées dans la cartographie sous une série de carrés bleus démontrant les liens de cohérence entre elles.

… élaborer des activités qui permettent aux personnes apprenantes de s’entrainer à réaliser les actions (Charles Lambert)

4. Sélectionner le contenu strictement nécessaire

Nous terminons la cartographie en identifiant uniquement les contenus essentiels à la réalisation de chaque activité. Cette approche « minimaliste » nous permet d’éviter la surcharge cognitive et de maximiser à la fois l’intégration des concepts et l’impact que la formation aura. Il importe alors d’inscrire les contenus essentiels à la réalisation de l’activité dans la forme grise.

« Less is more. » Moins c’est plus. En utilisant cette cartographie, on garantit une conception cohérente entre l’objectif, les actions, les activités pédagogiques et le contenu. Cela permet de s’assurer que seuls les contenus essentiels, nécessaires à l’apprenant pour réaliser ces activités, sont abordés, évitant ainsi la surcharge. (Charles Lambert)

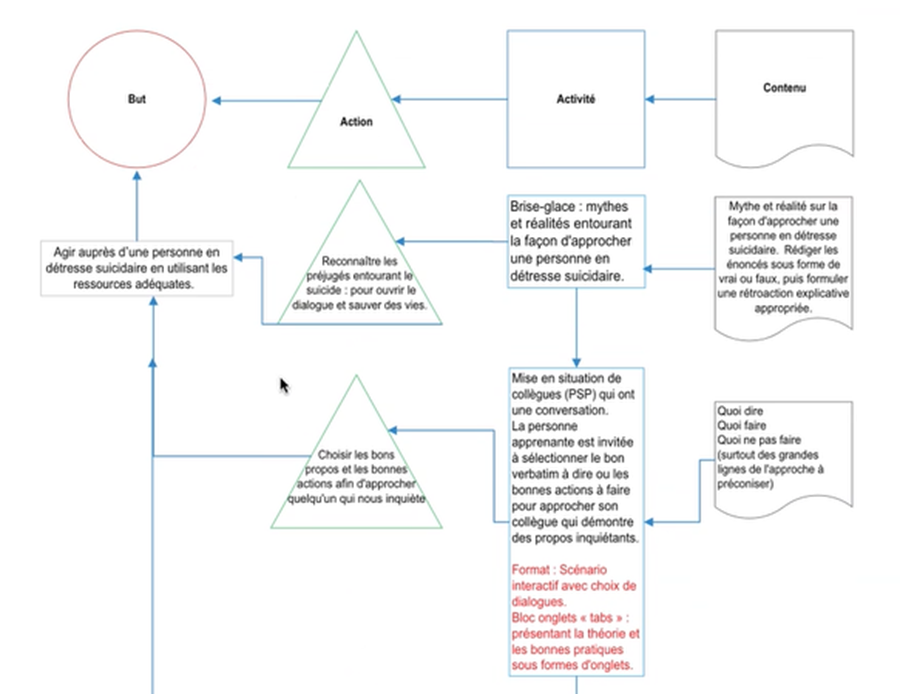

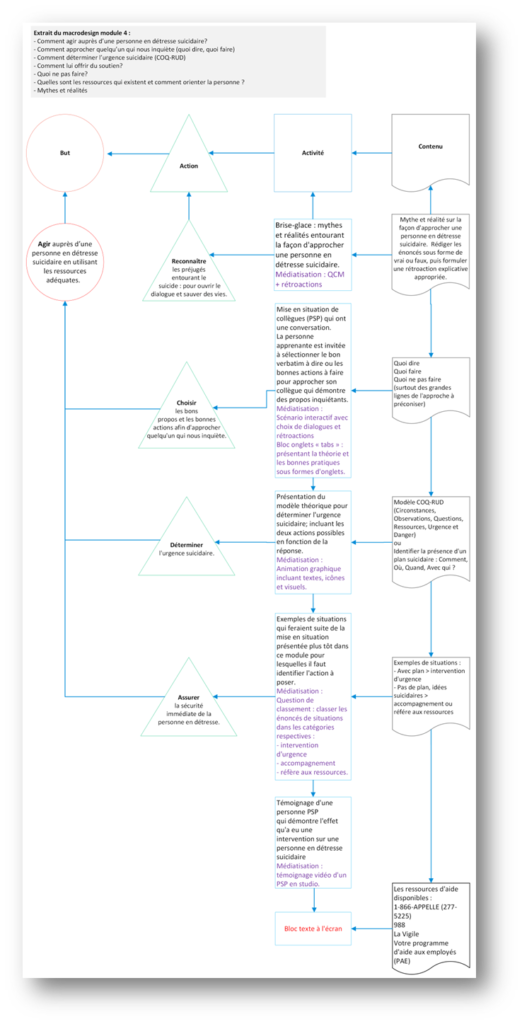

Un exemple de cartographie

Lorsque Charles travaille avec le personnel enseignant, il crée une équipe Teams et utilise Microsoft Visio (outil gratuit dans la suite Office) pour que rapidement l’équipe se mette au travail, ainsi toutes les parties prenantes ont accès à la cartographie en mode collaboratif. Dans certains cas, cette approche lui a permis de débloquer un projet qui faisait du surplace. Il propose une courte présentation des points précédents. Dans cet exemple, le but devient alors : Agir auprès d’une personne en détresse suicidaire en utilisant les ressources adéquates. Les actions spécifiques sont identifiées afin que la personne apprenante puisse réaliser le but en contexte professionnel. Ainsi, elle aura à reconnaitre les préjugés, choisir les bons propos, etc. Pour s’entrainer, les personnes apprenantes auront, entre autres, une activité sur les mythes (et les réalités), des mises en situation incluant des scénarios interactifs. Les contenus essentiels sont alors rattachés directement à ces activités qui découlent des actions liées au but de la formation.

Les avantages observés sur le terrain

[Les spécialistes de contenu] se mettent à l’action en l’espace de je vous dirais 15 minutes. On commence rapidement à mettre des buts, des actions, des activités, puis on bouge les affaires, on bouge des contenus, ça devient très simple et itératif pour eux. (Charles Lambert)

Charles à l’aide de cet outil révèle plusieurs bénéfices significatifs :

- Une meilleure appropriation par les parties prenantes grâce à sa nature intuitive et visuelle

- Une focalisation claire sur les résultats mesurables plutôt que sur l’accumulation de connaissances

- Une réduction notable de la surcharge cognitive chez les personnes apprenantes

- Une clarification des priorités pédagogiques qui facilite la prise de décision

Vers une nouvelle culture de conception pédagogique

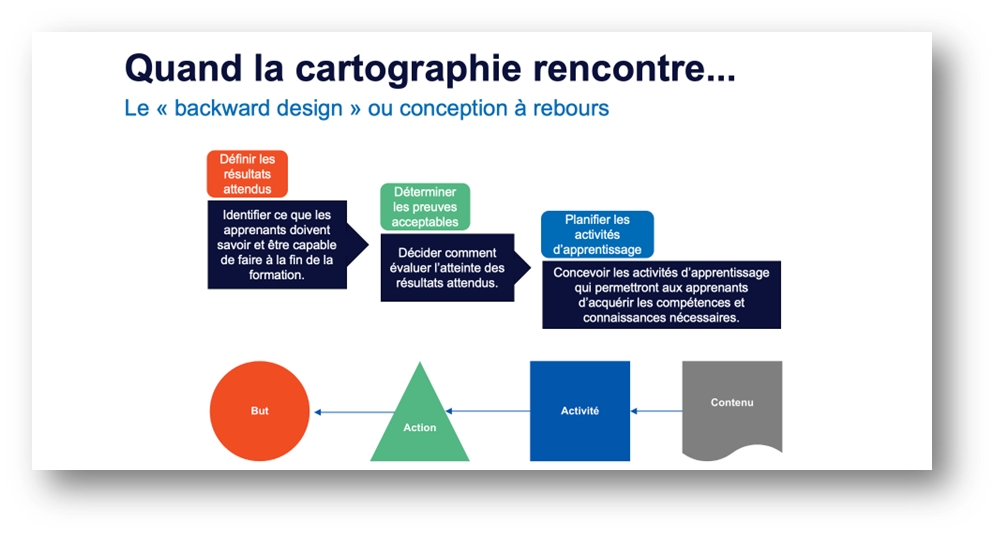

Mais attention, l’idée ici n’est pas de réinventer la roue… c’est plutôt de proposer un outil concret aux experts et expertes de contenu en ayant en tête nos cadres de référence. La cartographie s’harmonise particulièrement bien avec d’autres approches reconnues comme la conception à rebours, c’est-à-dire le « backward design » et l’alignement pédagogique. Charles nous rappelle que la pédagogie n’est pas une simple transmission d’informations, mais bien « un ensemble cohérent d’actions facilitant l’apprentissage ».

Pour les CP qui souhaitent explorer cette approche, je recommande de commencer par un projet de petite envergure. La création d’une cartographie des actions peut sembler intimidante au début, mais elle devient rapidement un outil précieux pour structurer notre réflexion pédagogique.

N.B. Cathy Moore souligne que la cartographie d’action n’a pas été initialement conçue pour le milieu académique. Elle a été élaborée pour le secteur professionnel, où il est plus facile de fixer des objectifs mesurables et d’évaluer les actions nécessaires pour les atteindre. Ce processus se concentre sur les comportements observables et mesurables plutôt que sur les connaissances, en supposant que vous pouvez discuter et observer les employés en activité. Cependant, avec un peu de créativité, vous pouvez adapter cette méthode à vos nombreux besoins de conception pédagogique dans divers modes de diffusion.

Charles propose de consulter le site web de Cathy Moore et son ouvrage Map It: The hands-on guide to strategic training design pour approfondir la cartographie.

Article rédigé à l’aide de Claude.AI (2025) à partir de mes notes. Merci à Charles pour ses révisions et ses ajouts.